Introduction

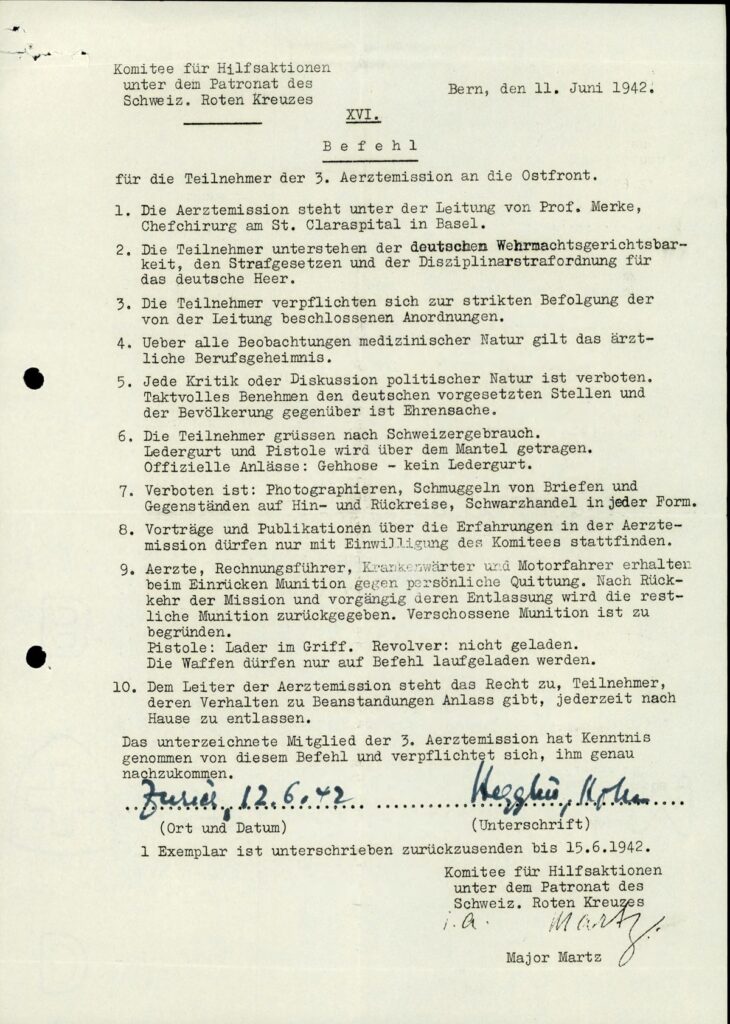

The Swiss cardiologist and medical captain Robert Hegglin participated in the so-called third medical mission of the Swiss Red Cross, which took place in Riga, Daugavpils, and Pskov between 18 June and 26 September 1942. Over the course of several months, he documented his experiences in detail in his diary—from train journeys through ravaged Latvia and Russia to clinical cases in overstretched hospitals. Among his entry on August 12, 1942, is a report on the mass shootings of Jews in Nazi-occupied Latvia:

“…based on the reports available to me from German soldiers, officers, and Latvians, that nearly 100,000 Jews have been shot in the Riga area alone since the German occupation. […] Shootings of Jews have also taken place in every other major town in Latvia, and these shootings are not only directed at local Jews, but apparently also at Jews brought here from the Reich, who are executed here. […] The Jews are reportedly made to dig their own mass graves, then ordered to undress completely. Rings and clothes are to be handed in at different stations—well organized, according to the Latvian. Then the shootings follow—either by submachine gun or by a shot to the back of the neck. Men, women, and children are executed in the same manner. […] If the Germans truly require such bloody atrocities, then they are unfit to become the masters of Europe.”

Documents

17.6.1942

Einrücken der Ostfrontfahrer in Bern. Im Ganzen nehmen teil: 29 Ärzte, 30 Krankenschwestern, 19 Krankenwärter und Chauffeure. Die Mission unter dem Patronat des Schweizerischen Roten Kreuzes steht unter der Leitung von Prof. Merke, Basel. Abends Zusammensein mit Prof. Rüedi, Bern, und Dr. Ruppaner, Samaden. Ruppaner ist ein ausgesprochener Renaissance-Mensch, hat in mancher Beziehung viel Ähnlichkeit mit meinem Onkel Durrer. Kennt eine Unmenge von medizinischen Kapazitäten, schreibt nach Persönlichkeiten als medizinische Lehrer. Löffler kommt bei ihm ganz schlecht weg.

18.6.1942

Abfahrt ohne offizielle Verabschiedung in Bern. In Zürich kommt Lise noch an den Bahnhof. Sie tut mir recht leid, und der Abschied fällt mir schwerer, als ich mir gedacht hätte. Sie ist eine tapfere Frau, und man weiss doch nicht, wie die Exkursion ausgehen kann – wenn auch scheinbar eine besondere Gefahr nicht besteht. Man hat mir vielfach meine Teilnahme an der Mission vorgeworfen, weil ich Kinder habe, vielleicht zum Teil mit Recht. Aber ich betrachte die Erweiterung des Horizonts und das Erleben des Leidens, von dem heute Millionen betroffen sind, sowohl für mich persönlich wie für die Schweiz [als] so wesentlich, dass ich glaube, die Gefahren, die für die Familie daraus entstehen könnten, auf mich nehmen zu dürfen – und zu müssen.

19.6.1942

Empfang in Berlin in der militärärztlichen Akademie durch Generalarobertsarzt Handloser in Anwesenheit unseres Ministers Fröhlicher und vielen hohen militärischen Persönlichkeiten. Auch Sauerbruch fehlte nicht. Als Internist war Hartleben, der eine Einführung in die innere Medizin geschrieben hat, anwesend. Einen besonderen Eindruck hat mir dieser engere Kollege nicht gemacht. Als Tischnachbar sei ein Dr. Graevecker erwähnt – unter all den Offizieren der Einzige in Zivil. Alte deutsche Schule – Hamburger –, sehr kultiviert. Dieser Graevecker bedauert auch heute noch aufs Tiefste, dass sich Deutschland und England politisch nicht gefunden haben und dass dieser Kampf sich unter Völkern weitgehend gleicher Rasse und auch weitgehend ähnlicher Grundanschauung abspielen muss. Aber heute muss nun auch dieser unglückselige Kampf ausgekämpft werden.

Leider nicht nur gegen Russland allein, sondern wiederum gegen die ganze Welt.

Abends Empfang in der schweizerischen Gesandtschaft. Unser Minister Fröhlicher ist schwer zu beurteilen. Besonders imponierend jedenfalls ist er bei flüchtiger Bekanntschaft nicht. Einen ausgezeichneten Kontakt hatte man sofort zu einem General i/G Reinhardt, einem Württemberger der unsere Eigenarten jedenfalls ausgezeichnet versteht. Mit den meisten anderen Offizieren ist die Verständigung bei gutem Willen an sich doch schwierig, weil wir ihre Art als steif und fremd empfinden und wir ihnen oft als holperig und wohl auch als nicht vertrauenerweckend erscheinen. Tatsächlich wird uns die Art, wie der Empfang von der militärärztlichen Seite her verlief, doch immer etwas als Fremdes vorkommen müssen.

Über die Aussichten des Sieges Deutschlands wurde in keiner Weise gesprochen. Interessant war die Ansicht des schweizerischen Konsuls Schmitz, bei dem wir nachher noch zu Gaste waren. Schmitz ist seit 13 Jahren in Deutschland. Er meint – ohne sich über

die Endprognose auszusprechen:

1. Ein innerer Zusammenbruch Deutschlands sei in nächster Zeit, das heisst im Winter 42/43, nicht zu erwarten.

2. Im Falle eines Zusammenbruchs sei die kommunistisch-proletarische Revolution sicher. Die Folgen sind selbst auszudenken.

19.6.1942

Im Lazarettzug. Die deutsche Wehrmacht hat uns in ihre Obhut genommen. Wir fahren mit einem sehr langen Lazarettzug von Berlin weg – langsam, ohne Fahrplan –, oft stehen wir lange auf offener Strecke, oft lange in Bahnhöfen. Auf diese Weise werden wir über Königsberg-Dünaburg nach Riga fahren.

20.6.1942

Vom Zug aus ist nicht sehr viel zu sehen. Die Felder sind gut bestellt. Das Getreide steht schön. Im Korridor ist vom Kriegsgeschehen nichts mehr zu merken. Nur die Weichselbrücke, welche gesprengt wurde, ist noch nicht wieder instand gestellt. Wir sollen anscheinend über eine neu erstellte Brücke.

Im Zug ist das Personal nicht sehr kriegsbegeistert – vom Stabsarzt über den Assistenzarzt bis zum Feldwebel, einem alten Österreicher mit schlampigem, langem Haar und Facharzt für Chirurgie – herrscht Etappestimmung. Beim Feldwebel allerdings geht diese Stimmung über das Gewöhnliche hinaus. Er ist einer von jenen Menschen, denen Krieg an sich ein Gräuel ist und die ihn auch wohl kaum zu ertragen vermögen, weil ihr ganzes Fühlen sich dem entgegenstellt. Das zeigt mir, dass auch in neuem Deutschland diese Charaktere nicht auszurotten sind – nur sind sie auf irgendeinem untergeordneten Posten kaltgestellt.

26.6.1942

Seit einigen Tagen habe ich die Arbeit in einem Kriegslazarett 608 übernommen. Man übergab mir die Leitung einer inneren Station mit über 200 Betten, inklusive Infektionsabteilung. Besondere Freude macht mir die Infektionsabteilung, weil ich hier nun die Gelegenheit habe, eine Menge von Infektionskrankheiten en masse zu sehen, wie ich das zuhause niemals sehen könnte, zum Beispiel Malaria, Wolhynisches Fieber, Flecktyphus, Typhus usw. Oft sehen wir auch Scharlach, sehr viel Diphtherie.

Die allgemeine Station ist von meiner Abteilung in Zürich nicht wesentlich verschieden. Auch hier gibt es vom Schwerkranken bis zum Simulanten alles. Immerhin ist der Durchgang sehr gross, zum Beispiel habe ich heute 4 Pleuritiden exsudativa aufgenommen.

Die Seele der lettischen Bevölkerung zu erkennen oder zu erfassen ist äusserst schwierig. Man weiss – wenn man mit ihnen [sic!] spricht – eigentlich nie, was sie nun meinen – ob das, was sie sagen, nun tatsächlich stimmt. Zu verargen in ihnen diese Einstellung ja nicht, da sie häufig politischem Wechsel unterworfen waren und ihre saubere, bereite, zielbewusste und charakterfeste Einstellung nicht haben konnten. Spricht man mit den Letten (Ärzten, Krankenschwestern), so bestätigen sie übereinstimmend die Schreckensherrschaft der Russen. 30.000 der besten Leute sollen verschleppt worden sein.

2.7.1942

Die paar Russengefangenen, welche hier im Lazarett beschäftigt werden, haben es in jeder Hinsicht sehr gut. Sie arbeiten im Garten (jäten), sehen gut und frisch aus und scheinen auch ordentlich zu essen zu haben. So viel man uns versichert, bekommen sie die Abfälle der Diätküche.

Die Soldaten, die von der Front kommen, sagen allerdings aus, dass der Krieg ohne Pardon geführt werde. Jedenfalls die Soldaten im Kessel bei Staraja Russa erzählen übereinstimmend, dass auch auf deutscher Seite in diesem Abschnitt kaum Gefangene gemacht werden. Auch Überläufer werden erschossen. Ein Offizier erwähnte, dass an anderen Abschnitten die Gefangennahme der Russen von den Landsers ebenfalls verhindert würde, jedenfalls, wenn sie vorher eigene verstümmelte Kameraden, die in die Hände der Russen gefallen waren, aufgefunden hätten. Solche Verstümmelungen seien aber durchaus an der Tagesordnung. Mehrere Soldaten und Offiziere haben mir das durchwegs bestätigt. Dabei waren die Soldaten, welche mir davon Mitteilung machten, ruhige und nüchterne Leute. Ich habe keine «Aufschneider» darunter entdeckt. Es ist ja überhaupt eigentümlich, wie der Aufschneider, wie wir ihn von unseren eigenen Leuten und von den «Reisenden» kennen, hier bei den Soldaten, welche von der Front kommen, völlig fehlt. Es sind durchwegs ruhige, ernste und nicht prahlerische Menschen. Die Leute haben offenbar zu viel mitgemacht, als dass sie damit prahlen möchten. – Und doch ist es keine offene und angenehme Atmosphäre, warum, weiss ich noch nicht – ich muss erst dahinter kommen. Lautes Lachen habe ich hier überhaupt noch nie gehört. Die ganze Atmosphäre ist notgezwungen gedrückt.

Ob die Deutschen selbst an ihren Sieg glauben? Diese Frage ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Manche wenig Tiefblickende sind wohl davon überzeugt, ohne sich viel dabei zu überlegen. Sie übernehmen einfach die Schlagworte, wie sie ihnen von der Propaganda vorgesetzt werden. Andere, unter ihnen Oberarzt W. Lucas, sind bekümmerter und sehen alle Eventualitäten. Bestenfalls hoffen sie, bis Ende 1943 den Feldzug in Europa zum Abschluss gebracht zu haben. Dann rechnen sie mit einemjahrelangen Seekrieg gegen Amerika.

3.7.1942

Mit dem Flugzeug ist heute eine grosse Anzahl von Verwundeten eingetroffen. Muskeldurchschüsse, Bauchstreifschüsse, Gelenkschüsse. Bei einem Verletzten war das Schultergelenk durch Granatsplitter breit eröffnet. Er sah schon kollabiert aus. Bei einem anderen entleerte sich bereits reichlich Eiter aus einer grossen Schussöffnung in der Lendengegend. Sobald diese Verletzten ankommen, müssen sie entlaust werden. Vor den Entlausungsräumen mit Badewannen staut sich dann der Verwundetenzug. Auf den Bahren hegen sie herum. Klagen habe ich keine gehört. Die Schwereren haben nur einen

ängstlichen, schmerzerfüllten Gesichtsausdruck. Die Leichteren erhalten sofort eine reichliche Verpflegung – an diesem Tage Wurst, Gurken, Butter. Sie fangen sofort mit der Mahlzeit an, inmitten von Bergen schmutziger, verlauster Kleider, die in eine Ecke geworfen wurden. Die meisten verzehren so ihre Zwischenverpflegung, zum Teil nackt, manche den grössten Teil ihres Körpers verbunden und geschient. Sie warten essend, bis die Reihe des Badens an sie kommt. Diese ganze Szene des Grauens wirkt umso grotesker, weil zudem mit hoher Lautstärke das Radio irgendwo ein triviales Lied von süsser Liebe und Sentimentalität herunterleiert. Alles wird betäubt. Es darf keine Weihe aufkommen. Sie könnte helfen, über den Menschen nachzudenken. Nichts geschieht mit Absicht. Dies liegt im Geist der Zeit.

10.7.1942

Die Tragik der Deutschen ist ungeheuerlich. Auf der einen Seite Verlieren des Krieges mit allen entsprechenden Folgerungen bis zur Aufgabe der nationalen Existenz. Auf der andern Seite Sieg mit ebenfalls allen Folgen, das heisst weiterer Ausbau des herrschenden Systems und somit weitere Beschränkung der persönlichen Sphäre und des Persönlichkeitswerts. Wenn man diese weitgehende Beschränkung des Persönlichen im Kriege notgedrungen auf sich nimmt, so müssen diese in das Private einschneidenden Massnahmen im Frieden doch ins Unerträgliche gehen. Eines jedenfalls lerne ich hier über alles schätzen: die persönliche Freiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Ich glaube, das ist eine jener Gonzague’schen Konstanten, über die es kein Markten gibt und geben darf. Diese Angst hat auch, wie ich mich hier überzeugen konnte, manche der hellsichtigeren Deutschen ergriffen, besonders denke ich jetzt an einen, der sich als Bürgerlicher zu bezeichnen pflegte. Er sagte, er habe nur zu verlieren – so oder so -, seine Klasse sei vorbei. Die Masse werde in Zukunft regieren und nicht mehr der kultivierte, mehr wissende Mensch. Ich fürchte, er hat Recht. Aber diese Aussicht ist doch grauenerregend. Schon jetzt sehne ich mich unbändig nach einem Tag, an dem ich nur mir selbst gehören kann und selbst Entschlüsse und Pläne machen kann. Nicht ich allein, auch das deutsche Volk hat diese Sehnsucht, das fühle ich.

12.7.1942

Nachmittags in höchst reizvoller landschaftlicher Umgebung lange Diskussion mit K. über die Zukunft Deutschlands und Europas. Die Ausblicke sind auf alle Fälle düster. Als wesentlichste Erkenntnis kam mir heute zum Bewusstsein, dass nur die Menschen wirklich gross sind, die man sich auch unabhängig von allen Ausserlichkeiten und allem Dekor als gross vorstellen kann. Diese Erkenntnis ist natürlich uralt, für mich aber in dieser klaren Fassung doch erstmalig. Ich werde von jetzt ab die Staatsmänner unter diesem Gesichtswinkel betrachten. Wie kommen die heutigen weg? Dass die Engländer den Deutschen trotz allem im Grunde enorm imponieren, beweisen die Geschichten, die sie erzählen und als grosszügig anerkennen: So sollen in Köln61 die Engländer Staffage-Flugplätze zum Teil mit gewöhnlichen Holzkugeln bombardiert haben. Man anerkennt diesen Galgenhumor im Kriege. Die Mitteilung stammt von einem Flakoffizier, der das Bombardement in Köln selbst miterlebt hat.

Offiziere über die Kriegsdauer: Ein wie mir scheint sehr kritischer Offizier (Oberarzt) glaubt, dass der Krieg in Europa noch bis Ende 1945 dauere, der Krieg gegen Amerika sei dann eine Angelegenheit der Marine und könne wohl noch während 10 und mehr Jahren fortgesetzt werden. Ein anderer meint, der Krieg ende 1945. Skeptischer ist der katholische Kriegspfarrer, welcher, ohne es deutlich auszusprechen, ein Ende, das eindeutig siegreich wäre, nicht zu sehen vermag. Kein siegreiches Ende heisst aber Verlust des Krieges.

15.7.1942

Sehr interessanter Abend im Kreise von evangelischen Pfarrern: Kriegspfarrer Regmann, Oberpfarrer Schale und zwei andere, deren Namen ich vergessen habe. Ich bin immer wieder erstaunt, wie trotz bestem Einvernehmen letzten Endes doch eine letzte Verständigung fehlt, nicht nur im Politischen, sondern auch im Menschlichen. Diese fehlende Verständigungsmöglichkeit ist aber doch mehr auf den Gegensatz Theologe-Arzt als Deutscher-Schweizer zu beurteilen. Einerseits der bedingungslose Kampf für das grossdeutsche Reich, und andererseits sehen diese Leute eben doch auch nur den Nihilismus des jetzigen Systems erschreckend vor sich. Für viele ist letzten Endes der Kampf allein das Massgebende, ohne Rücksicht darauf, wofür der Kampf geführt wird. Dieses Kämpfen ohne bestimmtes Ziel und ohne klare Vorstellung wofür, verliert dann viel von der Grösse und kann andererseits denkende Menschen in einen grossen Konflikt stürzen. So die Theologen, welche recht genau wissen, dass ihre Stellung nach dem Kriege, welcher siegreich wäre, recht illusorisch würde. Daher sprach einer der Pfarrer von der ungeheuren Spannung in der Brust. Er findet dann aber den Ausweg über das deutsche Faustische.62 Selten sind mir die Deutschen so unklar vorgekommen wie gestern Abend. Sind es nur die Theologen? Berichte von der Front. Urteile über die Russen: sture Angreifer ohne Führung, Gewehre oft nur von der ersten Welle getragen, die nächsten Wellen nehmen die Gewehre der Gefallenen. Verluste

ungeheuer, 800 Tote in 800 Meter Breite und 200 Meter Tiefe. In Gefangenschaft Russen eher gutmütig. Als Munitionsnachschub

verwendet, wollen nicht zurück. Angst vor Erschiessen. Russische Artillerie gut, aber zu wenig Munition (Rittmeister). Besonders gefürchtet das Schnellfeuer der russischen Artillerie (wie Maschinengewehre), linienmässig und schachbrettmässig.

23.7.1942

61-jähriger Oberzahlmeister. Ganz vorn an der Front als Oberzahlmeister bei einem Bataillon bei Welikije Luki. Von seinem Zimmer aus sah er auf den Höhenzügen die Russen in Hemdärmeln Stellungen bauen. Die Russen immer gut orientiert über die Stellungen der Deutschen. Aller Nachrichtendienst durch Partisanen, oft Bengel von 10/12 Jahren.

29-jähriger Kompanieführer (Leutnant), eher unsympathisch, Typus Führer. Eingesetzt an der Wolchowfront65. Kampf dort sehr schwierig. Gelände flach, aber alles Dickicht, mannshohes Gebüsch, Kleinholz und Gras – Mücken, Mücken, Kreuzottern, ziemlich viele Schlangenbisse. Kompanie stark dezimiert, Mann von 40-50 werden als ordentlich dotiert angegeben. Kompaniestärke aber bis zu 20 Mann abgesunken. Essen muss 1 1/2 bis 2 Kilometer weit von hinten nach vorne getragen werden, weil der Tross nicht nach vorn kann. Nach Ansicht dieses Leutnants ist an ein Weiterkommen in diesem Gebiet nicht zu denken.

Als Prinzipien, über welche nicht zu markten ist und die unbedingt verteidigt werden müssen: Möglichkeit, zu erforschen, zu suchen, nachzudenken und auch darüber zu schreiben, was man für richtig hält – frei von jedem staatlichen oder kirchlichen oder gar parteipolitischen Zwang. Diese These braucht nicht unbedingt als Ausdruck der französischen Revolution angesehen zu werden. Sie kann ebenso gut als Erbe jenes Mannes betrachtet werden, welcher sagte: «Hier stehe ich und kann nicht anders.»

Denjenigen ins Tagebuch, welche glauben, im grossdeutschen Reich mehr Gewicht zu haben und in der Schweiz verkannt zu werden und zu wenig Bedeutung zu haben: In erster Linie dürfte das Hochkommen in Deutschland doch erheblich mehr durch propagandistische Mittel (worunter ich auch die Titel verstehe) als durch persönliche Eigenschaften bedingt sein. Soviel ich bisher erkennen kann, spielen vor allem die charakterlichen Eigenschaften doch eine erheblich geringere Rolle (besonders im guten Sinne). Ich will damit keineswegs sagen, dass bei uns diese Eigenschaften immer den Ausschlag geben müssten (leider nicht!), aber ich glaube doch, dass sie mehr ins Gewicht fallen als in einem Grossstaat. So bin ich überrascht, wie der Hang nach Titeln, Orden usw. hier lebendig ist und zweifellos neben echter Belohnung auch manchen überschüttet, welcher nicht durch Leistung hervorsticht.

Andere, welche glauben, sie wären ordensreif und leer ausgehen, werden dadurch zweifellos abgestossen, welches doch viel böses Blutachen muss. Die Cliquenwirtschaft ist jedenfalls mindestens so gross wie bei uns.

24.7.1942

Die Ausstellung «Ein Jahr Bolschewistenherrschaft in Lettland» besucht. Abgesehen von der sehr propagandistischen Aufmachung

wurde mir auch von Letten bestätigt, dass die Kommunistenherrschaft in Lettland eine schreckliche Zeit war. Diese Ausstellung

brachte mich auch mit der jetzigen Haltung der Letten wieder in Berührung.

Es besteht gar kein Zweifel und wurde mir heute auch von einer Krankenschwester (Lettin) bestätigt, dass das lettische Volk zu einem überwiegend grossen Teil passive Resistenz macht. Andererseits ist es auch sicher, dass dieses selbe lettische Volk alles andere als den russischen Kommunismus wieder haben möchte.

Die Letten wollen wieder frei sein. Darüber, wie sie es werden könnten, machen sie sich auffallend ungenau Gedanken. Die

gescheite lettische Krankenschwester erzählt mir, dass wohl alle den Sieg Deutschlands über Russland wünschten, aber dass sie andererseits den Sieg der angloamerikanischen Kräftegruppe über Deutschland erhoffen. Also eine Einstellung, die man etwa auch bei uns in der Schweiz finden kann.

Im Falle eines russischen Sieges, meinen diese Leute, werde der Kommunismus nicht mehr herrschend sein. Ob diese Ansicht

Berechtigung hat, möchte ich bezweifeln – viel eher ist sie auf Deutschland, wo die alte Schicht doch viel weniger zerstört ist, anwendbar. Unter einem alten Russland würden aber die Letten lieber sein als unter Deutschland.

29.7.1942

Unterredung mit einem russischen Gefangenen (24-jähriger Student der Chemie aus Petersburg). Der Vater kämpfte in der Weissrussischen Armee. Er selbst lebt in Petersburg, ist verheiratet. Frau ist Ingenieur. Verdienst 800 Rubel pro Monat. Als Student 200 Rubel Stipendien. Recht sympathischer Kerl. Wohnte in Einzimmerwohnung ohne Fenster. Bezahlte dafür im Monat 1 Rubel 75 (ein Paar Schuhe kostet um 100-150 Rubel). Wo seine Frau ist, weiss er nicht. Das scheint ihm auch ziemlich gleichgültig. Eine tiefere Bindung hat offenbar nicht bestanden. Nach diesem Gespräch hat man überhaupt den Eindruck, dass tiefere Gefühlwerte seltener geworden seien in Russland. Ich frage ihn, ob sich ein Mann dort auch das Leben nehme, wenn er eine Frau nicht bekäme. Da lachte er und meinte, das sei wohl selten geworden. Ein solcher werde nicht als voller Mann

angesehen. Es gebe ja genug andere Frauen.

Für ihn gibt es nur zwei Richtungen im Leben – entweder Bolschewismus oder Kapitalismus – völliger Materialist. Das Leben ist eine rein chemisch-materialistische Angelegenheit. Dass mit dem Tode alles aus ist, ist selbstverständlich. Immerhin habe es in Leningrad noch eine griechisch-orthodoxe Kirche gegeben, wo alte Leute hätten hingehen können.

Die Berichte von der Front sagen doch immer wieder übereinstimmend, wie schwer der Kampf im Nordabschnitt sein muss. Im Sumpf bis über die Knie – tagelang ohne Nahrung -, indem die Russen die Essensträger abschiessen, und Kampf bis aufs Messer. Dazu Mückenplage usw.

Heute erzählte einer, er hätte einen 62-Tönner vernichtet – die Vernichtung ist offenbar nur durch Handgranatenschuss in die offene Luke möglich.

2.8.1942

Ein Gespräch mit Oberarzt Dr. Lucas zeigte mir wieder die ganze Tragik des deutschen Volkes. Dr. Lucas ist ein sehr eigenwilliger Deutscher. Deutsch bis in die Knochen – es ist ihm auch zweifellos unmöglich, ausserhalb des deutschen Kulturkreises überhaupt nur zu denken. Aber im Ganzen doch ein durchaus eigenwilliger Denker, der sich auch von der Propaganda in keiner Weise etwas vormachen lässt. Dieser Deutsche sieht die Lage so: Wir werden auf alle Fälle durchhalten. Das einzige, das uns ausserordentliche Schwierigkeiten bereiten könnte, ist eine Missernte, denn die Ernährungslage ist zweifellos für Europa ausserordentlich schwierig. Aber auch in diesem Falle würden wir nicht besiegt, weil wir gar keine andere Wahl haben als weiterzukämpfen. Es müssten dann allerdings sehr drakonische Massnahmen ergriffen werden.

Deutschland muss weiterkämpfen, weil es im Falle des Besiegten für Dr. Lucas zweifellos wäre, dass Deutschland ausgelöscht würde, und zwar von den Russen. Dr. Lucas glaubt, dass 20 Millionen Deutsche umgebracht würden und dass Europa restlos an die innerdeutschen Kommunisten beziehungsweise Russen ausgeliefert würde.

Militärisch sieht er die Lage zurzeit nicht ungünstig – wenn er auch davon überzeugt ist, dass der Krieg mit Russland 1942 nicht beendigt sein wird. Man habe auch militärisch schwere Fehler begangen. Zum Beispiel habe ihm ein Generalstabsoffizier am Beginn des Ostfeldzuges gesagt: Militärisch ist Russland für uns überhaupt kein Problem, der Krieg wird in sechs Wochen durch einige Kesselschlachten beendigt sein.

6.8.1942

Oberleutnant, seit Juni 1941 an Front: Die Russen sind vorzügliche Einzelkämpfer, aber schlechte Strategen. Sie schleichen sich oft nachts heran, bleiben dann im Sumpf stundenlang völlig bewegungslos liegen, um dann zu gegebener Zeit aufzustehen und mitten in den Stellungen der Deutschen zu stehen. Das Erstaunlichste ist die Anpassung an das Gelände. Andererseits lassen sie ein bis zwei Stunden vor einem Angriff ein fürchterliches Geheul los, so dass die Deutschen genau wissen, wo der Angriff erfolgen soll und noch Zeit finden, ihre Vorkehrungen zu treffen – auch hinsichtlich Heranbringen von Reserven aus anderen Frontabschnitten, wo es an den Linien ruhiger hergeht. Das Geheul soll hauptsächlich durch die Reden der Kommissäre und die Anfeuerungsmanöver verursacht sein.

Propaganda – Sehr häufig lassen die Russen Propagandalautsprecher laufen. So neulich wieder an das 2. Armeekorps: Es sei schade, dass es jetzt abgelöst würde, sie seien ja zusammen ganz gut ausgekommen. Nun aber kämen sie nach Deutschland, um dort zu hungern. Die SS habe man nach Frankreich geschickt, weil es dort noch mehr zu essen gebe – dann wieder Musik – Schlager wie Lili Marleen usw.

Der deutschen Artillerie sei es bisher im Abschnitt nicht gelungen, den «Kasten» ausfindig zu machen und zu zerschmettern. Im Nordabschnitt zur Zeit wenig Leute. Die Kompanie bestand nur noch aus 36 Mann (aus 19 verschiedenen Einheiten). Es wurde alles von der Rollbahn heruntergeholt, was irgendwie möglich war. Auch Artilleristen waren dabei als Infanteristen eingesetzt.

12.8.1942

Meine in den letzten 4 Tagen durchgeführte Reise zu den vorgeschobenen Positionen unserer Mission, d.h. nach Pskow (Pleskau) und Dünaburg, wird wohl zu den eindrücklichsten Erlebnissen der ganzen Ostfrontmission gehören. Gereist bin ich als Truppenarzt, nachdem die nötigen Sonderausweise vom Chefarzt beschafft werden konnten.

Von Riga nach Pleskau sind es 290 Kilometer. Täglich geht abends 5 Uhr ein so genannter Kurierzug mit Urlaubern nach vom. Dadurch bekommt man natürlich ein ganz anderes Bild vom Wesen und von der Stimmung des eigentlichen Frontsoldaten als in der internen Station eines Kriegslazaretts, wo sich naturgemäss ein grosser Teil der Drückeberger und Neurotiker ansammelt. Tatsächlich ist auch das Milieu ein durchaus verschiedenes und ähnelt sogar bis zu einem gewissen Grade demjenigen, wenn wir im WK in die Manöver ziehen. Die Gesichter sind keineswegs alle so, wie wir uns Helden vorstellen, wenn auch dann und wann solche auffallen, wie wir sie als Titelbilder von den Illustrierten her kennen. Haltung und Kleidung waren durchaus korrekt. Die Haltung

bereits in jeder Hinsicht militärisch. Sie hat nichts mehr von dem Zögern und der Schwermut, wie ich sie auf den Bahnhöfen in Deutschland, wenn Soldaten von den Angehörigen Abschied nehmen, gesehen habe.

Im Zug sind besondere Abteile für Offiziere, übrige Wehrmacht, Kuriere vorgesehen, Zivilreisende sind bei der grundsätzlichen Sperrung jedes Zivilverkehrs nur in äusserst beschränktem Masse zugelassen. Der Zug fährt nachts. Von 5 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Doch jetzt, Mitte August, sind die Nächte noch sehr kurz. Im Zug gibt es selbstverständlich kein Licht.

Im Offiziersabteil wurde etwa in gleicher Weise gesprochen, wie dies in manchen Kreisen auch bei uns möglich wäre – nur nicht über Politik. Die Gespräche waren rein dienstlich – das heisst, es wurde über den Dienst gesprochen und über die unmittelbaren Vorgesetzten geschumpfen. Sie wurden fast so zerpflückt wie bei uns. Zuerst ging die Fahrt durch Lettland. Vorwiegend flaches Gebiet, aber viel sympathischer als die Stadt. Vor dem Eindunkeln erreichten wir noch Estland. Der Charakter wurde viel hügeliger. In vielen Beziehungen ähnelt Estlands Landschaft der Schweiz. Soweit sich das vom Zug aus beurteilen liess, machte die Bevölkerung einen sehr ärmlichen Eindruck.

Etwa eine Stunde vor Pleskau änderte sich die Landschaft plötzlich. Das Gelände wurde topfeben – soweit man gegen Osten blicken konnte. Schon von weitem sah man im Osten vier grüne Kuppeln sich erheben – der Dom, das Wahrzeichen von Pleskau. Je näher man an die Stadt heranfährt, umso mehr häufen sich diese Kuppeln, welche im Ganzen einen echt russischen und für uns eigentümlichen Eindruck erwecken.

An den Brücken über die Welikaja wird eifrig gearbeitet (Organisation] Todt). Beim Einfahren in den Bahnhof hat man fast

den Eindruck eines grossstädtischen europäischen Bahnhofs. Der Ort hat natürlich eine grosse Bedeutung als Nachschubbasis. Kraftwagen und Militärs beherrschen das Bild. Kleinere russische Buben stehen mit Handkarren bereit, um den deutschen Soldaten ihr Gepäck in die Stadt zu bringen. Wegweiser lassen jede gesuchte Stelle in der Stadt auffinden.

Die Stadt selbst ist zu einem grossen Teil zerstört. Die Aussenbezirke sind aber fast völlig erhalten. Die meisten Häuser bestehen aus Holz. Sie sind ärmlich, aber bei weitem nicht durchwegs so zerfallen, wie man es etwa in Propagandaberichten hört. Im inneren Stadtteil sind auch noch einige Steinhäuser erhalten. Diese Häuser inklusive Kasernen sind fast durchwegs 1936/37 erbaut worden, aber noch nicht beendet. Die meisten Häuser zeigen äusserlich noch keinen Verputz, sondern stehen im rohen «Backsteinbau». Die feineren Arbeiten sind ausgesprochen liederlich und nur auf den Schein gemacht (zum Beispiel Säule auf der Terrasse am Haus Versorgungsbezirk Nord).

Ich empfand es als ein höchst merkwürdiges Gefühl, den Fuss auf den Boden jenes Russland zu setzen, von dem wir während 20 Jahren nichts Genaueres erfahren konnten – und das uns heute ebenso Rätsel ist – wie letzten Endes die russische Seele.

Die Strassen sind schlecht und holperig, aus grossen Steinen gepflastert, so dass der Wagen eine gewisse Geschwindigkeit haben muss, um über die Steine zu fliegen.

Die Russen selbst, welche zurückgebheben sind, machen einen recht ordentlichen Eindruck. Das Gleiche gilt von den Gefangenen,

welche für die Mitarbeit ausgewählt wurden. Sie sind recht ordentlich und, so weit ich sehen konnte, auch willig. Einer hat ein Radio von Escher geflickt. Der andere putzte mir die Schuhe mit einer Behendigkeit, wie sie jedenfalls ein Lette nie aufgebracht hätte.

In engeren Kontakt mit den Russen bin ich in dieser kurzen Zeit meines eigentlichen Russlandaufenthaltes nicht gekommen. Während des ganzen Tages habe ich die Mitglieder der Mission, welche auf 3 Kriegslazarette verteilt sind, besucht. Sie befanden sich alle wohlauf.

Psychisch waren allerdings einige über ihren Einsatz nicht sehr begeistert. Das rührt in erster Linie davon her, dass sie zu wenig Arbeit haben, und, zum Teil mangels klarer Stellungnahme der Chefärzte, die Kompetenzen gegenüber schlechter ausgebildeten, aber arroganteren deutschen Kollegen nicht überall scharf abgegrenzt waren. So war [ihnen] eine gewisse Missstimmung nicht zu verargen.

Den Abend verbrachte ich mit Escher Franz, S(chwester] Marike und H. Barraud. Wunderbar war das Kommen der Ju 8879 aus dem Kessel von Demjarsk, etwa 30 Stück, wie sie pünktlich täglich um 5 und 8 Uhr zur Landung ansetzen. Man kann sich offenbar in diese Ju, welche ihren Dienst mit einer Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit verrichten, richtig verlieben, wie mir H. Barraud sagte, die diese Regelmässigkeit nun schon seit über einem Monat beobachtet.

Auch an meinen beiden Pleskauer Tagen zogen dieJu’s majestätisch mit bereits abgedrosselten Motoren ihre Kurven über die Stadt und kippten über dem Flugplatz ab, um zu landen. Die Wetterverhältnisse sind schwierig. Alles Wasser hat einen

gelblich-rötlichen Ton. Vor dem Trinken muss daher alles Wasser gekocht werden, ebenso zum Zähneputzen! Die Wasserhähne geben nur wenig Wasser her, meistens muss es aus der Welikaja geholt werden. Die meisten, welche das Wasser genossen, machten daher in den ersten Tagen die so genannte Pleskauer Krankheit durch, eine Gastroenteritis mit einigen Tagen dauernden Durchfällen. Soviel mir bekannt, konnte bakteriologisch bisher ein Erreger nicht festgestellt werden.

Ich war auch im Dom. Es ist dies ein viereckiger Bau mit 4 russischen Kuppeln. Die dem Eingang gegenüber hegende Wand ist bis

zur Decke mit Heiligenbildern und reichlich Gold bedeckt. Das Ganze etwas kitschig, aber in seiner Art doch einmalig… Rechts

vorne eine kleine, ganz geschwärzte schöne Ikone. Um ein neues Bild bemühte sich ein junger blasser Mann mit langen Haaren und feinem Gesicht, eher klein und schmächtig. Es muss ein Russe gewesen sein, der das bolschewistische System überstanden hat, oder der erst jetzt aus der Emigration zurückkehrte.

Am zweiten Tag meines Aufenthaltes in Pleskau wurde ich als beratender Internist zu einem Fall ins Kriegslazarett 915 gerufen. Nachher befahl man mich zum dienstleitenden Sanitätsoffizier beim Versorgungsbezirk Nord, Oberstabsarzt Prof. Gragert.

Ich hatte Gelegenheit, mich während drei Viertelstunden mit Gragert zu unterhalten. Er macht den Eindruck eines Mannes, der weiss, was er will. Auch geht ihm der Ruf eines ausgezeichneten Organisators voraus.

Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Persönliches und Halbpolitisches. Gragert äusserte sich darüber, dass es ihm anno 1938 aufgefallen sei, dass viele Leute, als er in der Schweiz gewesen sei, ihn im Auto mit dem deutschen Gruss begrüssten. Ich konnte diese Tatsache bestätigen, indem ich erwähnte, dass unsere Sympathie für Deutschland immer gross war, aber er dürfe daraus nicht etwa den falschen Schluss ableiten, dass alle diese Leute für den Anschluss bereit wären.

Das wäre zweifellos eine irrtümliche Auffassung. Ich konnte Gragert dies sagen und musste es ihm sagen, weil er vorgängig erwähnte, er könne mir dies schon sagen, da er wisse, wie ich Deutschland gegenüber eingestellt sei. Bekanntlich habe ich aus meiner Sympathie zu Deutschland nie ein Hehl gemacht und auch die europäische Sendung in vollem Umfange anerkannt, aber unser Standpunkt muss doch auch eindeutig umschrieben sein.

Nachmittags war die ganze Schweizerkolonie an der Welikaja versammelt zu gemeinsamem Bad in den schmutzig roten Fluten. Auch Oberstdivisionär Bircher war dabei. Landschaftlich war das Bild wohl einzigartig. Die langsam dahinfliessende, im Bogen die von Kuppeln umsäumte Stadt umfliessende Welikaja mitten in der riesigen Ebene. An den Ufern Holzhäuschen, düster, braungrau zwar – aber alles überstrahlt von der gleichen lieben Sonne, wie sie auch in unseren Bergen leuchtet.

Nachts halb zwölf wollte ich dann nach Riga zurückfahren mit dem Kurierzug. Aber das Schicksal wollte es anders. Ich erwischte einen falschen Zug und fuhr statt nach Riga nach Dünaburg. Gewissheit bekam ich erst am andern Morgen, als ich an einer Station Dünaburg II las. Eine Ahnung hatte ich aber bereits, als ich das Wort Ostrow hörte (bekanntlich fanden dort schwere Panzerkämpfe statt).

Dünaburg kam mir aber gerade gelegen, weil ich dort unsere 3. Abteilung besuchen konnte. Dünaburg selber ist eine mittlere Stadt, die zum grossen Teil (etwa 70 Prozent) zerstört ist. Zerstört heisst in diesem Fall, die Häuser sind ausgebrannt. Es gähnen die leeren Fensterrahmen. Die Dachgiebel sind weg, ein Bild, wie es leider der Krieg erschreckend mit sich bringt.

An diesem heissen Sommertag war ich ziemlich verlassen in Dünaburg. Zuerst suchte ich den Wartsaal des Bahnhofs auf, wo für die Wehrmacht Getränke ausgeschenkt werden. Von diesem Getränk, eine kaffeeersatzähnhche Brühe, versuchte ich zu kosten. Es war mir mit dem besten Willen nicht möglich, mehr als einige Schlucke zu mir zu nehmen, da das Getränk einen äusserst widerlichen Geschmack hatte.

Nachdem ich mich in der Nähe des Bahnhofs rasiert hatte, begann an diesem heissen Sommermorgen meine Wanderung durch die

zerstörte Stadt Dünaburg – überall zerstörte Häuser. Die Menschen zeigten die üblichen groben Gesichtszüge der Letten.

In der so genannten Frontleitstelle Hess ich meine Fahrkarte abstempeln, um damit nachher ungehindert nach Riga fahren zu können. In diesen Dingen ist man übrigens hier sehr grosszügig. Das «Verfahren» wird ein sehr häufiges Ereignis sein.

Anhand der überall angebrachten Wegweiser fand ich unschwer das Kriegslazarett 1/608, welches ausserhalb der Stadt in einem

modernen Irrenhausbau untergebracht ist. Unsere Missionsmitglieder mit Prof. Nägeli als Leiter fand ich allerdings in einem desolaten Zustand, weil die Mission in keiner Weise genügend beschäftigt, oder, noch wahrheitsgetreuer, fast völlig arbeitslos ist. Diese Tatsache schuf natürlich einen schlechten Boden für ein erspriessliches Zusammenarbeiten, und es konnte nicht unterbleiben, dass die Deutschen, welche selbst nicht genügend beschäftigt waren, die Schweizer als Eindringlinge betrachteten.

Es muss noch eine Frage gestreift und besprochen werden, welche zwar äusserst penibel ist, aber in einem objektiven Bericht nicht fehlen darf: die Judenfrage.

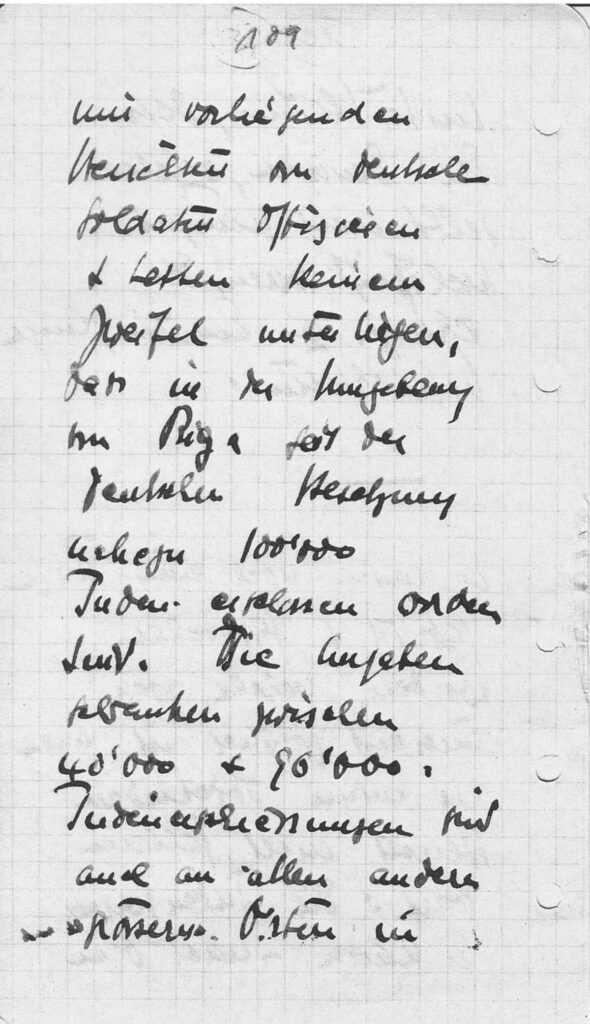

Es kann – nach den mir vorliegenden Berichten von deutschen Soldaten, Offizieren und Letten – keinem Zweifel unterliegen, dass in der Umgebung von Riga seit der deutschen Besetzung nahezu 100 000 Juden erschossen worden sind. Die Angaben schwanken zwischen 40000 und 90000. Judenerschiessungen sind auch in allen andern grösseren Orten in Lettland vorgenommen worden, und zwar werden diese Erschiessungen nicht nur an einheimischen Juden hier vorgenommen, sondern es werden offenbar hierher vor allem Juden aus dem Reich gebracht und hier erschossen.

Nach dem Bericht eines lettischen Arztes, dessen Freund bei der lettischen Polizei ist und der selbst bei den Erschiessungen aktiv beteiligt ist, werden Letten in die lettische Polizeimannschaft gezwungen. Nachdem sie die üblichen Gehorsamkeitserklärungen abgegeben haben, werden sie aufgefordert, an den Erschiessungen teilzunehmen. Weigern sie sich, so werden sie selber wegen Unzuverlässigkeit umgebracht.

Es sollen an einem Tag bis 1000 Erschiessungen vorgenommen worden sein. Die Juden schaufeln ihr Massengrab offenbar selbst, werden dann aufgefordert, sich nackt auszuziehen, wobei gut organisiert Ringe und Kleider an verschiedenen Orten abgegeben werden müssen – so erzählt dieser Lette. Dann erfolgt die Erschiessung durch Maschinenpistolen oder auch Nackenschuss. Die Erschiessung wird an Männern, Frauen und Kindern in gleicher Weise durchgeführt. Es soll auch vorgekommen sein, dass die Erschiessungen nicht korrekt durchgeführt wurden. So erzählt der Lette von zwei Mädchen, die abends aus dem Grab gestiegen seien, da sie nur leicht verletzt waren, und die in einem benachbarten Bauernhof Zuflucht suchten.

Noch schaurigere Berichte habe ich von Dünaburg gehört. Man erzählt dort, dass es im Massengrab noch gebrüllt habe, als man begann, das Grab zuzudecken.

Wie es sich mit der Ausschmückung dieser Erschiessungen verhält, weiss ich nicht, absolute Tatsache aber dürfte sein, dass hier in Lettland Tausende von Juden von Letten (unter deutschem Befehl) erschossen worden sind.

Dass es gegenüber diesen Massnahmen unsererseits nur schärfste Ablehnung geben kann, dürfte zweifellos sein.

die Deutschen machen es einem moralisch denkenden Menschen schwer, sich für sie einzusetzen. Haben sie diese blutigen Schandtaten tatsächlich notwendig? Dann sind sie auch nicht bemfen, die Herren Europas zu werden.

16.8.1942

«Schwanensee» von Tschaikowski besucht. Ausgezeichnetes Ballett. Die Musik hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Die Atmosphäre im Theater: vom einfachsten Landser bis zum General (Oberbefehlshaber Ostland) waren alle Grade vertreten. Alles sehr einfach, aber sauber. Nur wenige Letten waren anwesend. Zweimal erhaschte ich eine Welle von bestem französischem Parfüm. Diese Duftwelle erweckte lebhafteste Erinnerungen an Frankreich und schöne Zeiten. Sie erschien mir hier wie verirrt. Die Dame, von der dieser Duft ausging, konnte ich nicht eruieren.

Der Einsatz der Hilfsblessiertenträger erfolgt im Kampf durch die Kameraden beziehungsweise die Infanterie selbst. Es kommt

allerdings im Kampf manchmal vor, dass die Stellung einer entsprechenden Zahl Leute, infolge der Kampfaufgaben, gar nicht möglich ist und dass Leute sterben müssen, die sonst gerettet werden könnten. Folgerung: Ausbildung der Infanterie in Erster Hilfe.

22.8.1942

Sabotsky, Ostpreusse, Träger des Deutschen Kreuzes, Berufssoldat im zwölften Jahr: Der Russe ist ein ausgezeichneter Soldat. Er kann auch was, besonders seine technische Hilfe bei Waffen und Motoren ist besonders gut und erstaunlich. Im Winter laufen seine Motoren, während unsere oft stillstanden. Die Tanks können überall durch, während unsere oft versaufen. Die Kompanie bis auf wenige Mann zusammengeschmolzen.

Der Bataillonsführer ist 24 Jahre alt, Wiener, anfänglich schwieriger Kontakt, jetzt ausgezeichnet. Besonders intensiv die rassische Artillerie, immer genau orientiert über die Standorte der deutschen Artillerie. Die so genannte Stalinorgel fast mehr moralische als effektive Wirkung.

24.8.1942

Wir hatten heute Morgen Gelegenheit, ein Gefangenenlazarett zu besuchen. Es fasst 800 Gefangene und ist teils in einem früheren Irrenhaus, teils in einem Altersheim untergebracht. Äusserlich sieht also alles hervorragend nett aus.

Die Bewachung geschieht durch ukrainische Soldaten, nur hin und wieder ist auch ein deutscher Soldat an der Bewachung beteiligt. Nach Aussagen des leitenden Offiziers, Oberstleutnant Sulzberger, macht besonders die Überwachung des von den Russen aufs Neueste ausgebauten Spitzelsystems enorme Schwierigkeiten.

Das Lazarett selbst scheint, soviel man bei einem raschen Durchgang sehen kann, sehr gut eingerichtet. Auch eine moderne Röntgenapparatur steht zur Verfügung. Allerdings könne, wie mir die Schwester sagte, mangels Filmen nicht geröntgt werden. Auch im Übrigen sah ich in den Medikamentenkasten alles Notwendige stehen, ebenso waren die Wunden mit gewöhnlichem Zellstoff, wie sie auch in der Wehrmacht verwendet werden, gut verbunden. Gepflegt werden die Patienten von russischen und lettischen Schwestern. Die lettische Oberschwester machte einen sehr ordentlichen Eindruck. Die Behandlung erfolgt durch russische Arzte, deren Ausbildungsstand zum Teil recht gut sein soll, insbesondere, was die Spezialärzte betreffe. Neben so genannten Ärzten mit sehr gewöhnlichen Gesichtern sah ich auch eine Zahnärztin, welche einen ausgesprochen netten, etwas schwermütigen russischen Eindruck machte. Ein älterer Arzt, welcher noch die zaristische Zeit erlebt hat, gab über seine Fälle ordentlich Auskunft. Leider war die Unterhaltung durch die Sprache sehr behindert.

Die russische Zahnärztin hat hier ihren Mann an Fleckfieber verloren. Sie sah uns mit ihren grossen traurigen Augen aufmerksam an, aber keine Miene in ihrem Gesicht Hess erraten, was sie dachte oder ob sie überhaupt etwas empfand. Sie schien vollkommen in ihr Schicksal ergeben, stumpf. Die gleiche Beobachtung konnte man übrigens auch bei allen übrigen Gefangenen machen. Nichts in ihrem Mienenspiel Hess ihre Gefühle erraten. Ich habe keinen lächeln sehen. Bei den Kranken sah ich in erster Linie Ödeme an den unteren Extremitäten und bei einem auch Aszites. Der Arzt sagte mir, dass die Eiweissnote im Urin negativ sei. Die Ödeme seien besonders im Anschluss an Durchfälle aufgetreten. Nach dem Bild muss es sich zweifellos um Hungerödeme handeln.

Nur einmal waren die Ödeme vorwiegend im Gesicht und weniger an den Beinen. In diesem Fall könnte es sich um eine Nephritis gehandelt haben. Skorbut sah ich nicht. Er soll im Winter nicht selten gewesen sein. Inanition zeigte wohl fastjeder. Einige waren gerade im Bad; ich entsinne mich nicht, jemals Menschen von einer solchen Magerkeit gesehen zu haben. Sie waren buchstäblich nur Haut und Knochen.

Im Lazarett selbst soll die Verpflegung genügend sein. Nach Aussage der Oberschwester bekommen sie jetzt 350 Gramm Brot und Eintopfgerichte. Das Eintopfgericht selbst haben wir gesehen, und [es] machte einen guten Eindmck. Es war eine Fleischbrühe mit Kohl. Es kommt dabei ja alles auf die Menge an!

Im Winter soll aber ein Handel mit Menschenfleisch und besonders auch mit den inneren Organen der Verstorbenen getrieben worden sein. Für Menschenleber und -niere seien viel getauscht worden.

Die chirurgischen Krankheiten beschränken sich auf kleine chirurgische Fälle (Furunkel usw.) oder Stat[us] nach Verletzungen. Es lagen noch Amputierte da, zum Teil Beinamputationen nach Erfrierungen. Statfus] nach Kieferschüssen. Einen Fall habe ich gesehen, bei dem ein Teil des Unterkiefers weg war. Der andere Teil stand in der Mitte der oberen Zahnreihe. Äusserlich war die Wunde ordentlich verheilt. Nur eben Kauen ging nicht. Es werden auch mittelchirurgische Operationen gemacht, wie zum

Beispiel Hernienoperationen usw. Es ist ein Ziel des Lazaretts, die Russen wieder arbeitsfähig zu machen. Nach der Entlassung aus dem Lazarett erfolgt der Arbeitseinsatz bei den Bauern, da dort immer noch am besten zu essen ist. Erholen sie sich gut, werden sie zum weiteren Arbeitseinsatz ins Reich geleitet.

Die Tuberkulose sei häufig. Die Fälle im Lazarett lagen in einer Liegehalle im Freien, waren also besser untergebracht als unsere Fälle in der Infektionsabteilung.

21.8.1942

Gestern war ich, offenbar durch Vermittlung vom Gesandten Windecker, den ich kürzlich durchleuchtet hatte, beim SS-Oberbrigadeführer Schröder, dem obersten Polizeichef hier in Lettland, eingeladen. Anwesend waren auch Professor Merke, Professor Primann, Rektor der Universität Riga, Generaldirektor Waldmann, ehemaliger Minister, der Finanzminister, Gesandter Windecker und ein Herr (unleserlich] aus Lübeck, der die Schiffahrt wieder in Ordnung zu bringen hat. Eingeladen waren wir bei der Frau von Schröder in ihrem Heim am Strand (beziehungsweise an der Aa. Die Diskussionen dieses Abends von 5 Uhr bis 11 Uhr waren für mich ausserordentlich lehrreich. Sie wurden in voller Offenheit geführt.

1. Sei festgestellt: Ein Verständnis für die besondere Lage der Schweiz mit ihrer einzigartigen Entwicklung ist bei diesen norddeutschen Menschen (fast alle aus Lübeck) nicht vorhanden. Sie kennen vor allem das Besondere der Schweiz gar nicht. Auch der Gesandte Windecker hat, soviel ich vernehmen konnte, dafür kein Verständnis, für ihn kommt es dann nur darauf an, die Angliederung möglichst reibungslos zu vollziehen.

2. Darüber sind sich alle einig, das heisst vom Gesandten bis zum SS-General, dass der Krieg gegenüber England ein Unglück und Wahnsinn ist. Der Gesandte machte den Vorschlag, die Engländer sollten an sie [die Deutschen] die Russen verkaufen, dann würden sie ihnen noch so gerne das gelbe Katzenzeug überlassen. Alle hoffen auf eine Regelung mit England im Sinne eines Sonderfriedens. Der russische Koloss muss erledigt werden.

Der Gesandte kennt die asiatischen Verhältnisse besonders gut, da er in der Zeit vor dem Kriegsausbruch während zwei Jahren in Singapur tätig war und den ganzen Fernen Osten bereist hat. Er bestätigte, dass man niemals hinter die asiatische Stirne sehen könne.

3. Das Verhältnis Lettlands zu Deutschland wurde eingehend besprochen. Die anwesenden Minister benutzten die Gelegenheit, um auf verschiedene Missstände hinzuweisen, und es war erstaunlich, mit welcher Offenheit die Probleme vor Ausländern behandelt wurden. Dass Ausländer da waren, wurde ihnen allerdings offenbar erst später bewusst; der General sagte dann, man könne das ja ruhig tun, wenn anständige Menschen hier seien. Wären aber Halunken da, die der ganzen Sache schlecht wollten, so könnten die allerdings herumreden, was für ein Schweineladen die gemeinsame Verwaltung sei. Aber die Tatsache, dass wir hier seien, beweise doch schon unsere Gesinnungsrichtung.

Von den lettischen Generaldirektoren wurden verschiedene Missstände angeschnitten. Zum Beispiel erwähnte der Finanzminister, er habe in seiner Staatskasse immer Überschüsse, aber er könne damit nichts anfangen, da er nicht wisse, wie viel er abzugeben habe. Man solle ihnen doch sagen, was sie abzuliefern hätten, damit sie endlich einen einigermassen anständigen Finanzhaushalt aufstellen könnten. Dass sie abliefern müssten, sei ihnen völlig klar, das wollten sie auch. Justizminister Waldmann sagte dann, er werde mal nach Berlin fahren, um dort zu erfahren, wo es nicht klappe. Hier in Lettland seien sich sowohl die Selbstverwaltung wie die Verwaltung der Deutschen über die Missstände völlig im Klaren, und doch gelinge es nicht, sie zu beheben. Also müsse es an einer übergeordneten Stelle liegen. Was könne ihm schon passieren; er sei zwar als Deutschenfresser bekannt, aber mehr wie nichts ausrichten könne nicht passieren.

Professor Priman, der Rektor der Universität, brachte vor, wieso es komme, dass Angehörige von an der Front kämpfenden freiwilligen Letten keine Unterstützung erhielten, obwohl ihnen dies von den Deutschen zugesichert worden war. Vom General wurde darauf hingewiesen, dass die Beträge regelmässig an die lettische Selbstverwaltung ausbezahlt würden, dass aber offenbar dort zu wenig genau gearbeitet würde. Nach den verständnisvoUen Blicken der anwesenden Letten scheint das tatsächlich der Fall zu sein, indem an der verantwortlichen Stelle ein Mann sitzt, der offenbar zu nachlässig ist.

4. Auch das Verhalten der Schweiz im gegenwärtigen Ringen wurde berührt. Auffallender Weise wurde dabei der Vorwurf der Nichtbeteiligung an unserem europäischen Kampf im Osten nicht von den Deutschen, sondern in recht scharfer Form von Prof. Priman erhoben. Er könne es einfach nicht verstehen, dass wir unsere Kräfte nicht gegenüber Russland zur Verfügung stellten. Nachdem Professor Merke eine reichlich öde, akribische Erklärung abgegeben hatte, suchte ich unser Verhalten folgendermassen zu formulieren: Wir haben beim Kriegsausbruch unsere Neutralität sowohl gegenüber Deutschland wie England feierlich erklärt und können, da Russland Englands Verbündeter ist, zur Zeit keine Freiwilligen dahin schicken. Nachdem wir uns aber heute Abend alle darüber einig sind, dass der Krieg gegen England ein Wahnsinn ist, müssen wir zuerst die Erfolge der Diplomatie abwarten, das heisst Friedensschluss Deutschland-England. Gelingt dieser Friedensschluss, werden wir sehr bald unsere freiwilligen Verbände an der Murmanbahn stehen haben.

Diese Erklärung schienen die Deutschen merkwürdigerweise einigermassen zu akzeptieren. Als Kuriosum mag vielleicht gelten, dass ich im Haus des SS-Generals auf die Demokratie getrunken habe. Dies war nämlich möglich, nachdem alle beteuert hatten, sie seien im Grunde auch Demokraten, und es könne keine Rede sein, dass Deutschland ein Diktaturstaat sei.

Ein bisschen überrascht waren die Herren bei meinem Toast doch. Psychologisch war interessant, dass ich mit dem SS[-Mann] doch einen sehr guten Kontakt hatte. Er besitzt eine nette, allerdings recht robuste und nicht besonders intelligente Frau und drei schüchterne Kinder. Die Züge des Mannes sind zweifellos brutal, auch wenn er recht gemütlich sein kann. Ich musste immer wieder daran denken, dass dieser Mann die Juden hier, mittelbar jedenfalls, auf dem Gewissen hat.

Mit [dem] Gesandten Windecker wurde noch das Problem Bircher besprochen. Er wollte wissen, ob Bircher so populär sei, was ich ohne weiteres bestätigen konnte. Bircher selbst soll eine etwaige Rolle als Mann, der die Annäherung Deutschland-Schweiz öffentlich zustande bringen könnte, mit der Begründung abgelehnt haben, weil er als viel zu deutschfreundlich bekannt sei und daher sowieso wenig Einfluss habe. Seines Erachtens käme dafür nur alt Bundesrat Schulthess in Frage.

Abreise von Bircher 25.8. im Sanitätsflugzeug Ju 52 nach Pleskau. Begleitet wurde Bircher auf den Flugplatz von General der Luftwaffe a. D. Karlewski. Beim Abflug war Bircher vorn im Führersitz und winkte über das Flugfeld. Es war ein merkwürdiges Bild. Dieser biedere, gutgläubige Schweizerkopf passte irgendwie schlecht zu den Köpfen der L[uftwaffe]-W[ehrmacht]-Ofliziere, die scharf gemeisselt und hart sind.

Späterer Eintrag über Schweizer Radio am 27.8.: Es sei daraufhinzuweisen, dass die Deutschen im Winter, als sie Rückzüge durchführen mussten, dies nicht bekannt gaben, sondern erst, nachdem die Linie gehalten wurde.

2.9.1942

17-jähriger Freiwilliger klagt über Stechen in der Nierengegend. Kommt ambulant. Wie er sich den Krieg vorgestellt hätte? Etwa mit Trompeten und Fanfaren, so wie in den Büchern? – Ja, etwa so, in Wirklichkeit aber ganz anders, viel härter! Ein sympathischer Junge!

L[eu]t[nant] Hopf, Div[isions]-Nachschub durch die Erika-Schneise. 6 Divisionen gegen 4 Armeen. Völlige Einschliessung

nicht gelungen. Schneise 6-7 Kilometer lang. Nachschub: l) Munition, 2) Verpflegung, 3) Marketenderware. Funker, Bataillon. Geräte reichen 12 Kilometer.

Prof. Merke sah im SS-Lazarett in materieller Hinsicht weitgehende Bevorzugung gegenüber der Wehrmacht.

Stabsarzt Voigt hat Sewastopol versinken gesehen. Es steht kein Haus mehr. In der Festung Maxim Gorki eineinhalbjährige Kindsleiche gefunden. In der Festung gab es auch uniformierte Flintenweiber.

10.9.1942

Bircher erzählte anschaulich von einer Frontreise, welche ihn bis 80 Meter an die russischen Stellungen heranführte. Der Wolchowbrückenkopf wurde mit Sturmboot besucht, [war] allerdings ziemlich ruhig damals. Zurzeit ziemlich trocken, aber im Frühjahr sind die Krankenträger buchstäblich bis über die Hüfte im Sumpf ersoffen, auch auf den so genannten Strassen. Die Rücktransporte waren dadurch enorm zeitraubend und brauchten viele Leute. Um einen Transport [über] 4 Kilometer zu bewerkstelligen, wurden 18 Stunden und 12 Träger benötigt.

Man stelle sich die Anstrengungen vor! Transporte nur mit Zelt. Eine Bahre wäre bei den schmalen Wegen im Kurzgestrüpp ständig hängen geblieben.

Dazu die Mückenplage, vorwiegend gegen Abend. Ein General, welcher einen H.V.P. besuchte, fragte nach der Latrine. Er wurde

gewarnt, sie zur selbigen Zeit zu benützen oder nur mit zwei Mann, welche ständig mit Laubbüscheln die Mücken verjagten. Der General wollte davon nichts wissen. Kaum abgesessen, ertönte heftiges Geschrei. Die Mücken hatten ihn an besagter Stelle heftigst überfallen. Die Entlausung und Entwanzung ist und bleibt ein schwieriges Problem. Es ist nicht möglich, bei der Aufnahme in ein Lazarett wieder sämtliche Verbände und Gipse zu entfernen und zu erneuern. Dann bleiben aber unter den Verbänden immer wieder Wanzenherde und Läuse bestehen. Eine völlige Entwanzung eines Kriegslazaretts ist daher eine völlig illusorische Angelegenheit.

Gestern lange Besprechung mit Roost, einem Schaffhauser Schweizer, welcher seit 18 Jahren in Riga ansässig ist und die

Okkupationen mitgemacht hat. Ingenieur, Psychopath. Erzählte ausführlich die mir schon bekannten Tatsachen der Judenerschiessungen, hasst und verachtet die Deutschen, fand es unter den Russen besser, obwohl er kein Kommunist sei. Entschuldigt auch die russischen Verschleppungen mit erklärlichen Sicherungsmassnahmen. Er habe übrigens selbst Karten gesehen von seiner Zeit Verschleppten, welche Auskunft geben über das derzeitige Befinden in Russland. So schlimm

sei es also nicht. Unter den Tscheken habe es recht freundliche Leute gegeben, allerdings auch viele unmenschliche Gestalten. Er habe in seinem Betrieb 600 Rubel monatlich bezogen, davon versoff er 300 monatlich. Das Ende des Krieges sieht er so: Deutschland verliert – Revolution Linksregierung – Zusammenschluss mit Russland – die Schweiz kaum zu halten. Also sehr ähnliche Gedankengänge wie meine, nur ein Unterschied, er erhofft und ich befürchte diese Entwicklung. Wichtig erscheint mir die Bemerkung des so denkenden Mannes, dass er den Schweizer Radionachrichtendienst ganz hervorragend findet.

Ein erfreuliches Bild ist es immer, wenn man eine Buchhandlung hier in Riga betritt. Es gibt viele neue Bücher, wobei ich aber keineswegs alles wertvoll finde, und die Landser und Offiziere kommen scharenweise lesen und kaufen.

June 17, 1942

Arrival of the Eastern Front personnel in Bern. In total, participants include: 29 doctors, 30 nurses, 19 orderlies and drivers. The mission, under the patronage of the Swiss Red Cross, is led by Prof. Merke from Basel. In the evening, gathering with Prof. Rüedi from Bern and Dr. Ruppaner from Samaden. Ruppaner is an outright Renaissance man, in many respects quite similar to my uncle Durrer. He knows an immense number of medical authorities and writes to individuals as medical mentors. Löffler fares very poorly in his estimation.

June 18, 1942

Departure from Bern without an official farewell. In Zurich, Lise still came to the train station. I feel genuinely sorry for her, and the farewell is harder than I had expected. She is a brave woman, and one never knows how the mission might end – even if there appears to be no particular danger. I have often been criticized for participating in the mission, since I have children – perhaps justifiably to some extent. But I consider the broadening of my horizon and the experience of suffering that today affects millions to be so essential – both for myself and for Switzerland – that I believe I may, and must, accept the risks this could pose for my family.

June 19, 1942

Reception in Berlin at the Military Medical Academy by Generaloberstabsarzt Handloser in the presence of our Minister Fröhlicher and many high-ranking military figures. Sauerbruch was also present. Representing internal medicine was Hartleben, who wrote an introduction to internal medicine. This colleague did not make any particular impression on me. A table neighbor worth mentioning: Dr. Graevecker – the only one in civilian clothes among all the officers. Old German school – from Hamburg – very cultured. This Graevecker still deeply regrets that Germany and England did not find political unity and that this war must take place between peoples of largely the same race and similar basic views. But now even this unfortunate struggle must be fought.

Unfortunately, not only against Russia but again against the whole world.

Evening reception at the Swiss legation. Our Minister Fröhlicher is hard to assess. He certainly does not make a particularly impressive impression at a superficial acquaintance. We immediately established excellent rapport with General i/G Reinhardt, a Württemberger who understands our peculiarities very well. With most other officers, communication is difficult, despite good will, because we find their manner stiff and foreign, and we probably appear clumsy and not trustworthy to them. In fact, the manner in which the reception was handled by the military medical authorities must always seem somewhat alien to us.

The prospects for Germany’s victory were not discussed at all. Interesting was the opinion of the Swiss consul Schmitz, with whom we were later guests. Schmitz has been in Germany for 13 years. He believes – without commenting on the ultimate prognosis:

1. An internal collapse of Germany is not to be expected in the near future, i.e., in the winter of 1942/43.

2. In case of collapse, a communist-proletarian revolution is certain. The consequences can be imagined.

On the hospital train. The German Wehrmacht has taken us under its protection. We are traveling in a very long hospital train from Berlin – slowly, without a schedule – we often stand for a long time in the open country, and often for a long time in stations. In this way, we will travel via Königsberg and Dünaburg to Riga.

June 20, 1942

From the train, there is not much to see. The fields are well cultivated. The grain looks good. In the corridor, there is no longer any sign of the war. Only the Vistula bridge, which was blown up, has not yet been restored. We are apparently to cross via a newly constructed bridge.

On the train, the personnel are not very war-enthusiastic – from the senior medical officer to the assistant doctor to the sergeant, an old Austrian with long, unkempt hair and a surgical specialty – there is a rear-echelon attitude. With the sergeant, this attitude goes beyond the ordinary. He is one of those people for whom war is inherently an abomination and who likely cannot endure it because their entire emotional makeup resists it. This shows me that even in the new Germany, such characters cannot be eradicated – they are merely sidelined to subordinate posts.

June 26, 1942

For the past few days, I have taken up work at War Hospital 608. I have been given responsibility for an internal medicine ward with over 200 beds, including an infectious diseases unit. The infectious unit gives me particular joy, because here I now have the opportunity to observe a multitude of infectious diseases en masse, as I never could back home – for example, malaria, Volhynian fever, typhus, spotted fever, etc. We also often see scarlet fever, and very many cases of diphtheria.

The general ward is not significantly different from my department in Zurich. Here too, we have everything from seriously ill patients to malingerers. Still, there is a high turnover – today alone I admitted 4 cases of exudative pleuritis.

Understanding the soul of the Latvian population is extremely difficult. When one speaks with them, it is never clear what they actually mean – whether what they are saying is really true. This attitude cannot be entirely blamed on them, as they have frequently been subjected to political upheaval and have not been able to develop a clean, prepared, purposeful, and strong character. When speaking with Latvians (doctors, nurses), they unanimously confirm the reign of terror under the Russians. Around 30,000 of the best people are said to have been deported.

July 2, 1942

The few Russian prisoners who are employed here at the hospital are treated quite well in every respect. They work in the garden (weeding), look well-fed and healthy, and appear to eat decently. As we are assured, they receive the leftovers from the dietary kitchen.

The soldiers arriving from the front, however, report that the war is fought without mercy. Soldiers from the Staraya Russa pocket unanimously recount that on the German side in that sector, almost no prisoners are taken. Even defectors are shot. One officer mentioned that in other sectors as well, the rank-and-file deliberately prevent the capture of Russians – especially if they had earlier discovered their own comrades mutilated after falling into Russian hands. Such mutilations, they say, are commonplace. Multiple soldiers and officers have confirmed this to me. The soldiers who shared these accounts with me were calm and sober-minded – I encountered no braggarts among them. In fact, it’s striking how the kind of boastful talkers we know from home and among travelers is completely absent among these front-line soldiers. They are universally quiet, serious, and not prone to exaggeration. These men have clearly endured too much to want to brag about it.

And yet, there is no open or pleasant atmosphere here. Why, I do not yet know – I have yet to figure it out. I have not heard a single outburst of loud laughter here. The whole atmosphere is necessarily somber.

Do the Germans themselves still believe in victory? That question is not easily answered. Some less reflective individuals are probably convinced of it without thinking deeply. They simply adopt the slogans handed to them by the propaganda. Others, including senior physician W. Lucas, are more concerned and consider all eventualities. At best, they hope to conclude the European campaign by the end of 1943. After that, they expect a prolonged naval war against America lasting many years.

July 3, 1942

A large number of wounded arrived today by airplane. Muscle perforations, grazing abdominal wounds, joint injuries. One man had his shoulder joint torn open by grenade fragments. He already appeared to be in collapse. Another had thick pus oozing from a large gunshot wound in the lumbar area.

As soon as the wounded arrive, they must be deloused. The delousing area, with bathtubs, quickly becomes jammed with the wounded on stretchers. They lie there waiting. I heard no complaints. The more severely injured had only anxious, pain-stricken expressions. The lighter cases are immediately given generous rations – today: sausage, pickles, butter. They begin eating right away, in the middle of piles of filthy, lice-ridden clothing thrown in a corner. Most of them eat their snack food in this manner – some naked, some with most of their bodies bandaged and splinted. They eat while waiting their turn to bathe.

This entire gruesome scene becomes all the more grotesque because, at high volume, a radio somewhere is blaring a trivial song about sweet love and sentimentality. Everything is numbed. No sense of solemnity is allowed to arise. That might prompt reflection on humanity. Nothing is done deliberately – this is simply the spirit of the times.

July 10, 1942

The tragedy of the Germans is immense. On the one hand, the loss of the war would entail all its consequences, up to the dissolution of national existence. On the other hand, victory would also bring serious consequences: the further expansion of the existing system and thus a continued restriction of personal freedom and the value of the individual. If one accepts such far-reaching limitations on the personal during wartime out of necessity, then these measures, which intrude deeply into private life, would become unbearable in peacetime. One thing I have come to appreciate above all else here: personal freedom, freedom of belief and conscience. I believe this is one of those fundamental constants—like those of Gonzague—for which there can be no compromise.

This fear, as I have come to understand here, has also gripped many of the more clear-sighted Germans—especially one who referred to himself as a bourgeois. He said he had only to lose—either way. His class was finished. The masses would rule in the future, not the cultured, more knowledgeable individual. I fear he is right. But this outlook is appalling. Even now, I long intensely for a day when I can belong only to myself again, when I can make decisions and plans of my own. And I sense I’m not alone in this—this longing is something I feel strongly in the German people as well.

July 12, 1942

In the afternoon, in a highly picturesque landscape, a long discussion with K. about the future of Germany and Europe. The prospects are grim in any case. The most essential realization I had today was this: only those people are truly great whom one can imagine as great even without all the external trappings and decor. This realization is, of course, ancient—but for me, it came today in such a clear form for the first time. From now on, I will judge statesmen by this criterion. How do the current ones measure up?

That the English still hold a deep respect for the Germans despite everything is proven by the stories they tell and the generosity they acknowledge: for instance, the English are said to have bombed decoy airfields in Cologne using ordinary wooden balls. This gallows humor in war is appreciated. The story comes from a flak officer who experienced the bombing in Cologne himself.

One officer, seemingly very critical (a senior physician), believes that the war in Europe will continue until the end of 1945. The war against America, he says, would then become a matter for the navy and could continue for 10 or more years.

Another officer believes the war will end in 1945.

More skeptical is the Catholic military chaplain, who, though he does not say so directly, cannot envision a truly victorious conclusion. But if there is no victorious end, then that means the war is lost.

July 15, 1942

Very interesting evening among Protestant pastors: military chaplain Regmann, senior pastor Schale, and two others whose names I have forgotten. I am always struck by how, despite the best mutual understanding, there is ultimately a final lack of true connection—not only politically, but also humanly. This lack of understanding is due more to the contrast between theologian and physician than between German and Swiss. On the one hand, the unconditional fight for the Greater German Reich; on the other, these men still clearly see only the nihilism of the current system looming before them.

For many, ultimately, the struggle itself is all that matters, regardless of what they are fighting for. This kind of fighting without a clear purpose or vision for what is being fought for loses much of its nobility and can throw thinking people into deep inner conflict. This is especially true of the theologians, who know quite well that their position, should the war end in German victory, would become illusory. One of the pastors therefore spoke of the tremendous tension he felt in his chest. His way out was through what he called the “German Faustian spirit.” Rarely have the Germans struck me as so unclear as they did last night.

But is it just the theologians?

Reports from the front: judgments about the Russians

Stubborn attackers with little leadership. Often only the first wave carries rifles; the following waves pick them up from the fallen. Casualties are immense—800 dead across a width of 800 meters and a depth of 200 meters. In captivity, Russians are said to be rather good-natured. They’re used to carry ammunition, and they don’t want to return—afraid of being shot. Russian artillery is good but has too little ammunition (according to a cavalry captain). Especially feared is the rapid-fire capability of Russian artillery, which acts like machine guns—delivering fire in rows and checkerboard patterns.

July 23, 1942

A 61-year-old Oberzahlmeister (senior paymaster). Stationed at the very front with a battalion near Welikije Luki. From his room, he could see the Russians building positions on the ridges, wearing only shirts. The Russians were always well informed about German positions. All intelligence work was carried out by partisans, often mere boys aged 10 to 12.

A 29-year-old company commander (Lieutenant) – rather unsympathetic, a Führer-type. Deployed on the Volkhov front. Combat there is extremely difficult. The terrain is flat but consists entirely of thickets, man-high brush, undergrowth, and grass – mosquitoes, mosquitoes, adders, and quite a few snake bites. The company was severely decimated; men between 40 and 50 were officially considered fully capable, but company strength had dropped to 20 men. Food had to be carried 1½ to 2 kilometers from the rear to the front, as the supply train could not get forward.

In this lieutenant’s view, any further advance in this area is out of the question.

Principles that are non-negotiable and must be defended:

The ability to explore, to search, to think, and to write about what one believes is right – free from any governmental, ecclesiastical, or especially party-political coercion. This principle does not have to be seen as an expression of the French Revolution. It can just as well be considered an inheritance of the man who said: “Here I stand, I can do no other.”

Note for the diary:

To those who believe they carry more weight in the Greater German Reich and are unrecognized or undervalued in Switzerland: Advancement in Germany is likely much more dependent on propaganda (including the use of titles) than on personal merit. As far as I can tell, character traits – especially positive ones – play a significantly lesser role here. That is not to say that such traits always determine outcomes in Switzerland (unfortunately not!), but I do believe they carry more weight than in a large state.

Others, who believe they deserve honors but receive none, are undoubtedly alienated by this – which must create much resentment. The clique system here is at least as large as ours.

July 24, 1942

Visited the exhibition “One Year of Bolshevist Rule in Latvia.” Apart from the very propagandistic presentation, Latvians also confirmed to me that the period of Communist rule in Latvia had been a terrible time. This exhibition brought me back into contact with the current attitude of the Latvians.

There is no doubt—and this was confirmed today by a Latvian nurse—that the Latvian people, in overwhelming numbers, are engaging in passive resistance. On the other hand, it is equally certain that this same Latvian population absolutely does not want to see Russian communism return.

The Latvians want to be free again. But their thoughts about how this might happen are remarkably vague. The intelligent Latvian nurse told me that everyone wishes for Germany’s victory over Russia—but at the same time they hope for the victory of the Anglo-American forces over Germany. A stance not unlike the one found among many in Switzerland.

In the event of a Russian victory, these people believe that communism would no longer be dominant. I doubt this view has much merit—this might apply more to Germany, where the old social order has been less destroyed. But the Latvians would still rather be under old Russia than under Germany.

July 29, 1942

Conversation with a Russian prisoner of war (24-year-old chemistry student from Petersburg). His father had fought in the White Russian Army. He himself lives in Petersburg, is married. His wife is an engineer. Income: 800 rubles per month. As a student, he received a stipend of 200 rubles. He was quite a likeable fellow. He lived in a one-room apartment without windows. He paid 1 ruble 75 per month (a pair of shoes costs about 100–150 rubles). He doesn’t know where his wife is, and he doesn’t seem to care much. Clearly, no deep emotional bond existed. From this conversation, one got the general impression that deeper emotional values have become rarer in Russia. I asked him whether a man there might take his own life if he couldn’t win over a woman. He laughed and said that hardly happens anymore. Such a man wouldn’t be regarded as a real man. “There are enough other women,” he said. To him, life has only two directions—either Bolshevism or capitalism. He is a complete materialist. Life is a purely chemical-material phenomenon. That death is the end of everything goes without saying. Nevertheless, there was still a Greek Orthodox church in Leningrad, he said, where old people could go.

Reports from the front repeatedly confirm how difficult the fighting in the northern sector must be:

Knee-deep in swamp water for days without food, as Russian snipers target the food carriers; fighting to the death. Plus, the mosquito plague, etc.

Today, one soldier told of having destroyed a 62-ton tank – the destruction was apparently only possible by throwing a hand grenade into the open hatch.

August 2, 1942

A conversation with Senior Physician Dr. Lucas once again revealed to me the entire tragedy of the German people. Dr. Lucas is a very strong-willed German. German to the core – he clearly cannot even think outside the framework of German culture. But overall, he is an independent thinker who is in no way fooled by propaganda.

This German sees the situation as follows: We will endure no matter what. The only thing that could cause us extraordinary difficulties would be a crop failure, because the food situation in Europe is undoubtedly extremely precarious. But even in such a case, we would not be defeated, because we have no choice but to continue fighting. However, extremely drastic measures would then have to be taken.

Germany must continue fighting because, in the event of defeat, Dr. Lucas is absolutely certain that Germany would be exterminated – and by the Russians in particular. Dr. Lucas believes that 20 million Germans would be killed and that Europe would be entirely handed over to the German Communists or the Russians.

From a military standpoint, he does not currently see the situation as unfavorable – although he is convinced that the war against Russia will not be over in 1942. He says grave military mistakes were made. For example, a General Staff officer reportedly told him at the beginning of the Eastern campaign: “Militarily, Russia is no problem at all. The war will be over in six weeks through a few encirclement battles.”

August 6, 1942

A first lieutenant, at the front since June 1941:

The Russians are excellent individual fighters but poor strategists. They often sneak up at night and lie completely motionless in the swamp for hours, only to suddenly stand up and be right inside the German positions. Their ability to adapt to the terrain is astonishing.

On the other hand, one or two hours before an attack, they let out terrible howling, so the Germans know exactly where the attack will take place and still have time to prepare – even to bring in reserves from quieter sectors. The howling is said to be mainly caused by the speeches of the commissars and motivational efforts.

Propaganda:

The Russians very often use loudspeakers for propaganda. Recently, they addressed the 2nd Army Corps again: “It’s a pity you’re being rotated out—we got along fairly well together. But now you’re going to Germany to starve. The SS has been sent to France because there’s more food there.” Then came music – hits like Lili Marleen, etc.

So far, the German artillery in that sector has been unable to locate and destroy the “box” (i.e., the loudspeaker installation).

In the northern sector, there are currently very few men. The company was reduced to just 36 men (from 19 different units). Everything that could be removed from the main road (Rollbahn) was brought into action. Even artillerymen were deployed as infantry.

August 12, 1942

My journey over the past four days to the forward positions of our mission, i.e., to Pskov and Dünaburg, will likely count among the most impressive experiences of the entire Eastern Front mission. I traveled as a military physician after the necessary special permits were arranged by the chief medical officer.

The distance from Riga to Pskov is 290 kilometers. A so-called courier train with soldiers on leave departs each evening at 5 p.m., giving one a very different picture of the character and mood of front-line soldiers than what one sees in the internal ward of a war hospital, where a large proportion of malingerers and neurotics naturally accumulate. Indeed, the atmosphere is entirely different—somewhat like when we go out on maneuvers during training in Switzerland.

The faces were not all what we would imagine of “heroes,” though now and then one would see the kind of face used as a magazine cover. Demeanor and dress were proper. The bearing already thoroughly military. Gone was the hesitation and melancholy I had observed at German train stations when soldiers said farewell to their families.

In the train, there were designated compartments for officers, regular soldiers, couriers; civilian passengers were allowed only in extremely limited numbers due to the general ban on civilian travel. The train traveled overnight—from 5 p.m. to 8 a.m. It being mid-August, the nights were still quite short. The train, of course, had no lighting.

In the officers’ compartment, conversations were much like those in some Swiss circles—except that politics were not discussed. The talk was strictly about duties, and superiors were grumbled about just as thoroughly as at home.

The journey first passed through Latvia—mostly flat terrain, but far more pleasant than the cities. Before dusk, we reached Estonia. The landscape became hillier and in many ways resembled that of Switzerland. From what I could see from the train, the population appeared extremely poor.

About an hour before Pskov, the landscape changed suddenly. The terrain became utterly flat—as far east as the eye could see. From a distance, four green domes became visible—the cathedral, Pskov’s landmark. The closer one got to the city, the more these domes multiplied, evoking a truly Russian and foreign impression.